La notion de génocide au 21e siècle, usage et mésusage, organisé par l'Institut Jonathas

Viviane Teitelbaum ouvre la soirée en saluant le public et en remerciant tout particulièrement la présence d’un responsable politique, Georges Dallemagne, qu’elle qualifie de courageux. Elle explique que la conférence est organisée par l’Institut Jonathas, en partenariat avec l’Union des étudiants juifs de Belgique, Akadem, qui retransmet la rencontre, et l’Institut d’études du judaïsme. Elle rappelle que l’Institut Jonathas a été créé dans la foulée du 7 octobre pour lutter contre l’antisémitisme et les facteurs qui le favorisent en Belgique, et mentionne l’un des cofondateurs, Joël Amar, présent dans la salle.

Elle introduit ensuite le thème central de la soirée : le mot « génocide », en insistant sur le fait que ce terme dépasse largement sa dimension juridique depuis son inscription dans la Convention de l’ONU de 1948. Il devait être un outil de protection universelle, une catégorie rigoureuse pour penser et prévenir l’anéantissement intentionnel de groupes humains, une borne morale et civilisationnelle entre l’humain et l’inhumain. Or, au XXIᵉ siècle, plus le mot est invoqué, moins il est compris : il est détourné, instrumentalisé, décontextualisé dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans certains discours militants et diplomatiques. Cette inflation d’usage entraîne simplification, surenchère morale et polarisation.

Viviane Teitelbaum décrit une fragilisation du concept de génocide par son usage impressionniste ou stratégique. La multiplication des accusations de génocide ne protège pas les victimes ; elle brouille le droit, la responsabilité, et nourrit des narrations où l’émotion l’emporte sur les faits, où le slogan remplace l’analyse. L’Institut Jonathas a, à travers plusieurs cartes blanches, dénoncé cette dilution : emploi stratégique du terme comme arme rhétorique, compétition victimaire, menace sur la mémoire des génocides reconnus, et difficulté accrue à mobiliser l’attention internationale sur d’autres drames en cours.

Elle souligne aussi le rôle ambivalent des médias : indispensables pour documenter les violences de masse, ils sont pris dans la logique de l’instantané, des images brutes et des narratifs concurrents qui transforment le mot « génocide » en marqueur identitaire et en cri de ralliement, souvent détaché des critères juridiques précis de 1948. La qualification juridique tend à se confondre avec l’indignation morale, sous la pression d’opinions polarisées, au détriment de l’exigence de vérification. Qualifier trop vite un événement de génocide, sans en réunir les éléments constitutifs, affaiblit la capacité du concept à protéger les victimes réelles. À l’inverse, ne pas nommer correctement certaines réalités contribue à une « érosion cognitive » qui brouille la détection des situations d’extermination.

Face à ces dérives, elle pose la question centrale : comment préserver la distinction entre tragédie, crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide, à une époque où les mots circulent plus vite que l’expertise ? L’enjeu de la rencontre est de clarifier, distinguer et réaffirmer les critères qui fondent la notion de génocide, non pour la sacraliser, mais pour préserver son efficacité juridique, politique et mémorielle, ainsi que la crédibilité du combat contre les violences de masse.

Viviane Teitelbaum présente Joël Kotek, qui ouvre la première intervention.

Elle le décrit comme historien et politologue, professeur à l’ULB, spécialiste reconnu de l’antisémitisme, des dérives totalitaires et des génocides. Auteur de nombreux travaux cités internationalement, il analyse les mécanismes de construction de l’ennemi, les processus de déshumanisation et les ressorts idéologiques conduisant aux génocides ou à leur instrumentalisation. Elle insiste sur sa capacité à articuler rigueur universitaire, pédagogie claire et vision historique de long terme, qui permet de saisir les continuités entre les discours d’hier et d’aujourd’hui.

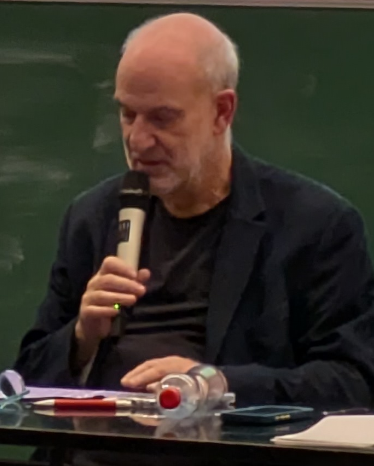

Joël Kotek ouvre son intervention en précisant qu’il ne fera pas un long discours, mais souhaite aborder l’explication collective de l’utilisation actuelle du terme « génocide ». Il questionne pourquoi ce concept, bien que très invoqué, ne soit pas remplacé par d’autres notions plus pertinentes comme crime de guerre ou crime contre l’humanité.

Il se décrit comme faussement accusé d’extrême droite, affirmant ne pas appartenir à ce courant, et annonce qu’il ne débattra pas de la qualification du conflit à Gaza comme génocide, mais que la guerre menée par Israël a été terrible et que toute guerre comporte des crimes, voire des crimes contre l’humanité. Son objectif est de rappeler que le terme génocide doit être employé avec rigueur et uniquement lorsque les critères juridiques stricts d’intention d’anéantissement systématique sont réunis.

Joël Kotek expose que l’élément clé du génocide est l’intention spécifique de détruire un groupe humain, ce qui distingue ce crime des violences de masse sans cette intention. Il rappelle que cette définition très précise vient de la Convention de 1948, et insiste sur la nécessité d’une décision politique claire qui cristallise cette intention, comme ce fut le cas dans les génocides historiques (Shoah, Arménie, Rwanda). Il montre ensuite des exemples historiques chiffrés et cartographiques de génocides reconnus. Il critique l’utilisation abusive et déformée du terme contre Israël, illustrée par une caricature primée qui détourne la figure d’Anne Frank pour des fins négationnistes.

Il dénonce aussi la résurgence d’un antisémitisme ancien et renouvelé, puis il explore les quatre causes actuelles de la montée de l’antisémitisme en Europe : l’antisémitisme structurel issu de relations religieuses anciennes, la difficulté occidentale à assumer la Shoah et la colonisation (antisémitisme secondaire), l’antisémitisme opportuniste lié à des stratégies électorales (terciaire) et l’antisémitisme radical lié au palestinisme comme religion civile qui sanctifie la cause palestinienne.

Il décrit l’antisémitisme comme un phénomène complexe et multifactoriel, parfois exprimé par des caricatures anciennes reproduites encore aujourd’hui, par des accusations et expressions haineuses publiques inédites dans l’histoire moderne, ainsi que par un rejet virulent d’Israël assimilé à un État génocidaire ou colonial. Enfin, Joël Kotek évoque la dimension quasi-religieuse du conflit israélo-palestinien dans certains milieux, avec la disparition d’Israël fantasmatique censée « sauver le monde ». Il conclut sur une observation critique des hypocrisies politiques et l’obsession d’Israël dans certains discours antisémites actuels, illustrant notamment avec une photographie qui résume ce climat.

Viviane Teitelbaum présente le second intervenant, Yann Jurovics.

Elle salue au passage la présence parmi l’auditoire de survivants de la Shoah et du génocide tutsi, qu’elle remercie chaleureusement.Yann Jurovics est maître de conférences en droit international, docteur en droit, et ancien juriste près de la chambre d’appel des Tribunaux pénaux internationaux (TPI). Il a également été réviseur juridique auprès de la Cour internationale de justice. Recherché pour sa rigueur, il est reconnu comme l’un des spécialistes majeurs de sa génération sur les crimes de masse, la qualification juridique des violences, et le fonctionnement des juridictions internationales.

Auteur de nombreuses publications sur la justice et les crimes internationaux, il est devenu une voix centrale dans l’analyse des catégories pénales internationales. Ses écrits, à la fois techniques et accessibles, sont largement utilisés tant par des universitaires que par des institutions. Lors de cette conférence, il propose une mise au point essentielle sur la distinction juridique entre crime de guerre, crime contre l’humanité, et génocide, en expliquant les éléments constitutifs de ces qualifications, leur établissement par le droit, ainsi que la manière dont la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice instruisent et jugent ces crimes.

Son intervention se révèle fondamentale pour replacer les termes et accusations souvent confondus dans le débat public, où la distinction entre jugement moral, émotion collective, et qualification juridique devient floue.

Yann Jurovics aborde l’usage stratégique du droit, notamment celui du génocide, qui permet à certains États de saisir la Cour internationale de justice (CIJ) via l’article 9 de la Convention sur le génocide, afin d’obtenir la compétence juridique dans des différends d’État à État. Il précise que la CIJ n’est pas une juridiction pénale et son rôle est de trancher des points de droit entre États, avec des exemples d’affaires en cours comme Afrique du Sud contre Israël, Gambie contre Birmanie ou Soudan contre Émirats arabes unis.

À ce stade, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur l’existence d’un génocide dans ces affaires, et le processus probatoire est long et complexe. Yann souligne que la Cour pénale internationale (CPI), elle, juge les individus et n’a pas inculpé les dirigeants israéliens pour génocide, mais pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité.

Il insiste que la qualification juridique de génocide requiert deux éléments essentiels : une destruction matérielle (quantitative et qualitative) d’un groupe et une intention spécifique de destruction totale ou partielle de ce groupe, défini notamment par la Convention de 1948. Cette intention doit être préméditée et s’incarner dans une décision politique claire, ce qui différencie le génocide d’autres violences de masse ou crimes.

Yann Jurovics donne plusieurs exemples historiques pour illustrer ces critères, soulignant par exemple que la Shoah est un génocide non pas par le nombre de morts mais par l’intention planifiée d’anéantissement. Il explique que le génocide doit viser des groupes identifiés biologiquement (ethniques, nationaux, raciaux, religieux), ce qui exclut certains groupes sociaux ou politiques, parfois punis sous d’autres chefs (crimes contre l’humanité).

Il détaille aussi la distinction fondamentale avec la purification ethnique, où le but est l’exclusion plutôt que la destruction biologique du groupe. Par exemple, la politique chinoise contre les Tibétains constitue une forme de répression culturelle et politique, mais ne correspond pas à un génocide juridiquement défini.

Enfin, Yann Jurovics aborde la notion clé d’« intention de détruire » comme mobile profond et déterminant du génocide, renvoyant à des motivations de haine pure envers l’existence même d’un groupe, ce qui est une caractéristique spécifique du génocide par rapport à d’autres crimes. Toute autre interprétation est à ses yeux négationniste. Cette intervention technique, rigoureuse, clarifie l’emploi du terme génocide dans le cadre du droit international, en insistant sur l’importance capitale du critère d’intention et du processus judiciaire.

Viviane Teitelbaum remercie Yann Jurovics pour son intervention clarificatrice, soulignant qu’elle aide à mieux comprendre les notions juridiques critiques, notamment face à des appels comme ceux d’Amnesty International qui demandent une redéfinition du génocide pour inclure Gaza.

Viviane Teitelbaum introduit ensuite Jean Quatremer, qualifié de figure majeure du journalisme européen contemporain.

Juriste de formation, il a enseigné à Paris Nanterre et Paris 1 Panthéon-Sorbonne avant de rejoindre Libération en 1986, où il couvre l’actualité européenne depuis 1990 comme l’un des correspondants les plus respectés et influents à Bruxelles. Son travail journalistique, de documentariste et chroniqueur est reconnu, notamment à travers son blog très suivi, « Coulisses de Bruxelles » ; il a écrit et produit de nombreux documentaires diffusés sur France 2, France 5, etc., et ses nombreuses interventions sur des chaînes comme France Info, Arte ou LCI.Jean Quatremer est un auteur prolifique qui interroge les récits dominants, refusant les dogmes et rappelant que l’information est un travail rigoureux, non une simple émotion. Sa rigueur, son indépendance d’esprit et son courage lui ont valu des menaces personnelles, notamment à cause de la qualité de ses analyses.

Il est présenté comme particulièrement qualifié pour traiter du thème de la conférence : les dérives médiatiques autour du terme « génocide », la circulation virale d’accusations souvent non étayées, la pression des réseaux sociaux, et le rôle crucial mais vulnérable des journalistes dans une époque marquée par la confusion morale et informationnelle. Jean Quatremer est également attendu sur l’analyse de la responsabilité éthique des journalistes, la pression des « faits de meute », des formats médiatiques qui poussent à l’implication émotionnelle, et les biais dans le traitement des conflits.

Jean Quatremer débute en soulignant son choc dès le 7 octobre, jour où il constate un traitement médiatique déformé, notamment par la RTBF qui invite un intervenant minimisant l’horreur en cours. Il critique la gestion de l’information par Israël, qui n’a pas diffusé d’images, contrairement au Hamas qui a inondé les réseaux sociaux d’images contrôlées. Il compare cette retenue au respect habituel envers les victimes, comme lors des attaques terroristes françaises, soulignant que le Hamas, à l’inverse, agit sans scrupule.

Il dénonce aussi l’attitude de certains responsables politiques belges, peu enclins à condamner fermement le Hamas dès les premiers jours, alors que toute la communauté européenne s’est mobilisée en soutenant Israël. En Belgique, les symboles de soutien sont rares ou ambivalents, avec des drapeaux palestiniens partout mais peu de drapeaux israéliens, à l’exception de quelques communes. Jean Quatremer pointe la présence et l’influence de groupes islamistes extrémistes en Belgique, notamment à Bruxelles, ainsi que leur possible infiltration dans les partis politiques, y compris à droite. Il compare cette réalité au communautarisme français, soulignant les différences de dynamique politique entre les deux pays.

Sur les médias, il s’alarme de la dérive émotionnelle et du manque d’exigence dans le traitement journalistique. À partir du bombardement de l’hôpital Al-Ahli, il critique la diffusion d’informations non vérifiées, issues du « ministère de la Santé » du Hamas, sans remise en cause suffisante. Il rappelle la complexité des conflits urbains et la difficulté de comptabiliser rapidement les victimes, en insistant sur la nécessité de distinguer militaires et civils.

Il déplore l’amalgame trompeur entre Israël et un agresseur criminel dans certains médias, et la rapide adoption par ces derniers du narratif du génocide. Il revendique son approche rigoureuse basée sur la vérification, à rebours d’une tendance journalistique dominée par l’émotion et les images instantanées.

Enfin, Jean Quatremer dénonce les conflits d’intérêts apparents dans certains médias, notamment un cas où un correspondant de « Le Monde » mêlé à des relations politiques partisanes a posté des messages controversés. Il évoque des erreurs historiques répétées dans le journalisme, où des préjugés ou peurs empêchent une bonne analyse des réalités géopolitiques, comparant notamment à la mauvaise compréhension du nazisme dans les années 1930. Il conclut en affirmant que le journalisme doit rester indépendant et rigoureux, capable de critiquer et d’enquêter toutes les institutions, y compris européennes, sans jamais sacrifier la vérité à une idéologie ou un parti pris. Jean Quatremer insiste sur l’urgence de restaurer la confiance dans la presse, dénonçant l’adoption irréfléchie du récit du Hamas, qui, selon lui, nuit à la crédibilité et à l’influence européenne.

Viviane Teitelbaum présente la quatrième et dernière intervenante, Mia Doornaert, journaliste et essayiste flamande respectée et influente.

Depuis plus de dix ans, Mia apporte des analyses incisives sur les cultures historiques et se distingue par sa liberté de ton, son indépendance journalistique, son engagement contre les injonctions idéologiques, et son attachement à la nuance, la mémoire et la cohérence intellectuelle dans un paysage médiatique polarisé.Ancienne journaliste internationale au Standard pendant 38 ans, spécialiste des relations internationales, de la sécurité européenne et transatlantique, et voyageuse au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, elle a aussi été conseillère politique et plume du Premier ministre Yves Leterme. Elle a mené un combat constant pour la liberté de la presse, devenant la première femme présidente de l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique et de la Fédération internationale des journalistes, et a siégé à la commission consultative de l’UNESCO sur la liberté de la presse. En hommage à son engagement, elle a reçu le titre de baronne en 2003.

Mia Doornaert analysera le traitement médiatique du concept de génocide en Flandre, un espace médiatique aux dynamiques spécifiques, où l’identité flamande se construit dans un débat public marqué par des zones d’ombre, des silences et des crispations qui influent sur le traitement de sujets sensibles. Elle évoquera également la version accusatoire visant Israël dans certains médias flamands, ainsi que des exemples inquiétants de caricatures antisémites et de propos violents qui illustrent un recul des inhibitions dans le discours public.

Son regard est jugé indispensable pour comprendre les différences régionales et linguistiques dans le paysage médiatique belge, et Viviane Teitelbaum exprime le privilège de lui donner la parole.

Mia Doornaert raconte comment, après 38 ans comme journaliste politique étrangère au Standard (sans politique belge), elle a été approchée par le ministre des Affaires étrangères et son équipe qui voulaient « ton cerveau et ta plume » – une proposition irrésistible. C’était son « dream team » en politique internationale et diplomatie, où elle travaillait heureuse avec le ministre et connaissait beaucoup de diplomates. Elle est devenue plume du Premier ministre Leterme pour les affaires internationales, écrivant les grands discours à l’ONU.

Elle parle de la division traditionnellement comprise entre gauche et droite sur le plan socio-économique, et de la montée récente d’une opposition plus marquée entre libertaires et conservateurs, avec des changements culturels profonds. Elle raconte des expériences personnelles de jeunesse, notamment sur des sujets comme le vol ou la déviance sexuelle, pour montrer comment ces enjeux sociaux et moraux ont évolué.

Concernant l’antisémitisme, Mia Doornaert évoque son ancienneté et sa persistance, dont une réactivation liée au conflit israélo-palestinien. Elle note que l’antisémitisme ne vient plus seulement de l’extrême droite, mais aussi de la gauche et surtout dans un contexte actuel très marqué par l’islamisme radical et la diffusion massive de discours haineux dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Elle dénonce l’ignorance historique, notamment en Flandre, et la difficulté à communiquer des nuances sur ce conflit.

Elle critique le concept d’islamophobie comme une construction inventée pour protéger l’islamisme de la critique, un outil pour enfermer une communauté. Elle fait la différence avec l’antisémitisme, qui enferme les Juifs dans une identité de haine, et rappelle que même les Juifs non croyants ou convertis sont victimes de cette haine.

Enfin, elle alerte sur la responsabilité collective de la presse dans la propagation de l’antisémitisme contemporain, rappelant que les violences en Israël ont un impact sur tous les Juifs dans le monde, et déplorant l’absence d’équivalent de condamnation généralisée pour les attentats islamistes. Elle souligne que l’antisémitisme a aussi existé à gauche, notamment avant l’affaire Dreyfus, et qu’aujourd’hui il touche une grande partie de la classe politique belge, tout en remerciant les orateurs et le public pour cette exposition sur l’histoire et le droit.

Alain Schenkels